「日本漢字能力検定」

公益財団法人 日本漢字能力検定協会

常任理事 八田 香里氏

漢検CBT/漢検オンラインご担当 田中 琢史氏

漢検PBTご担当 小田 萌子氏

漢検は、漢字の意味を理解し、文章の中で正しく使う能力を様々な視点で測ります。

漢字の読み書き問題に加え、熟語の構成・意味・誤字訂正・部首・筆順など幅広く出題します。

漢字能力をより的確に測定するため、問題は「記述式」が中心です。

「いつでもどこでも能力測定」の実現へ~ 3つの試験方式を支えるCBTSのシステム~

教育への情熱が原点。漢検の驚きのルーツとは。

【成り立ちと事業内容】

CBTS:

貴協会の成り立ちと事業内容についてお聞かせください。

協会様:

当協会は漢字能力の向上を通じて、日本における文化・教育分野の発展に貢献することを目的として1975年に創立されました。創立の背景には、当協会の前身である学習塾の存在があります。当時、塾生の学力向上に課題を感じていた創設者は、学力の基礎となる日本語に注目し、特に日本語を構成するうえで欠かせない漢字に着目しました。そこで効果的な漢字の学習方法について試行錯誤する中、同じビルに入居していたそろばん教室の子どもたちが、目を輝かせながら学習に励む姿が目に留まります。そのそろばん教室では、スモールステップで目標(級や段位)が設定されており、子どもたちは級や段位に合格することで達成感を味わっているようでした。このシステムにヒントを得て、創設者は漢字学習にも級を設定し、段階的に学習を進めることで子どもたちが達成感を感じながら学べるのではないかと考えました。これが、漢検の原型となったのです。

漢検は現在、10級から1級まで幅広い級を設けています。最年少は3歳から、最年長は103歳までと、誰もが自分のレベルに合わせて挑戦できる検定試験として多くの受検者に活用いただいています。その中でも、以前は中高生が受検者の多くを占めていましたが、近年では小学生の受検者層も厚くなってきているところです。

その他、漢字能力の向上を通じて、日本語の普及・発展に貢献することを目的に、出版事業や漢字文化の普及活動など、多岐にわたる事業を展開しています。

※併せてこちらの記事もお読みください

漢検を大解説!例題やアプリを使った学習方法も(https://jpsk.jp/articles/kanken.html)

【システム導入までの流れ】

CBTS:

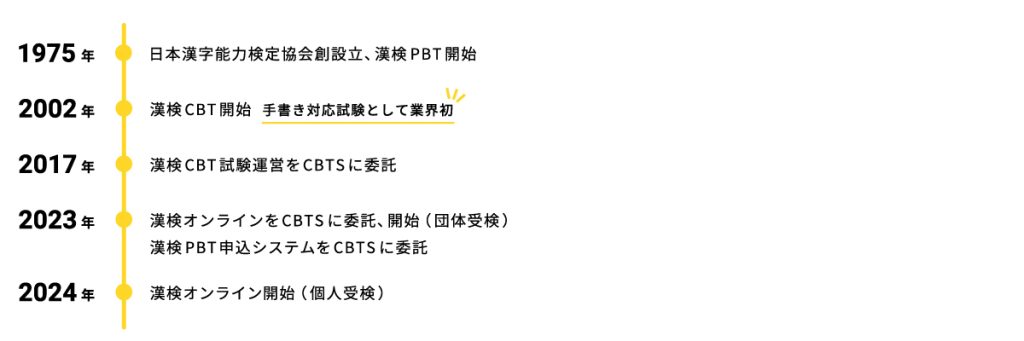

貴協会は、紙での試験(以下、漢検PBT)、漢検CBT、漢検オンラインの三つの方式で試験を実施されています。以下時系列でまとめました。

以降、CBTSに委託いただいた順にお話を伺います。

※下記のボタンを押下するとページ推移します。

漢検CBTについて

【CBT導入のきっかけ】

CBTS:

2002年当時、まだまだPBT全盛の時代にCBTを導入され、なおかつ貴協会内製で試験運営されているのが印象的です。導入に至った背景はどのようなものだったのでしょうか。

協会様:

漢検はPBTからスタートし、試験を実施するうちに受検者から色々なお声をいただくようになりました。具体的には次のような内容です。

「申込期間から検定日まで、また検定日から結果発表までの各期間をもっと短縮してほしい」

「試験日程が少なく都合が合わないので、試験日程を増やしてほしい」

「団体受検の実施にあたり、必要な志願者人数(当時は最低20名の受検者が必要)を引き下げてほしい」

これらのご要望すべてを叶えたかったものの、協会の負担が大幅に増加してしまうため、何か良い方法はないかと模索していました。そんな時出会ったのがCBT試験でした。

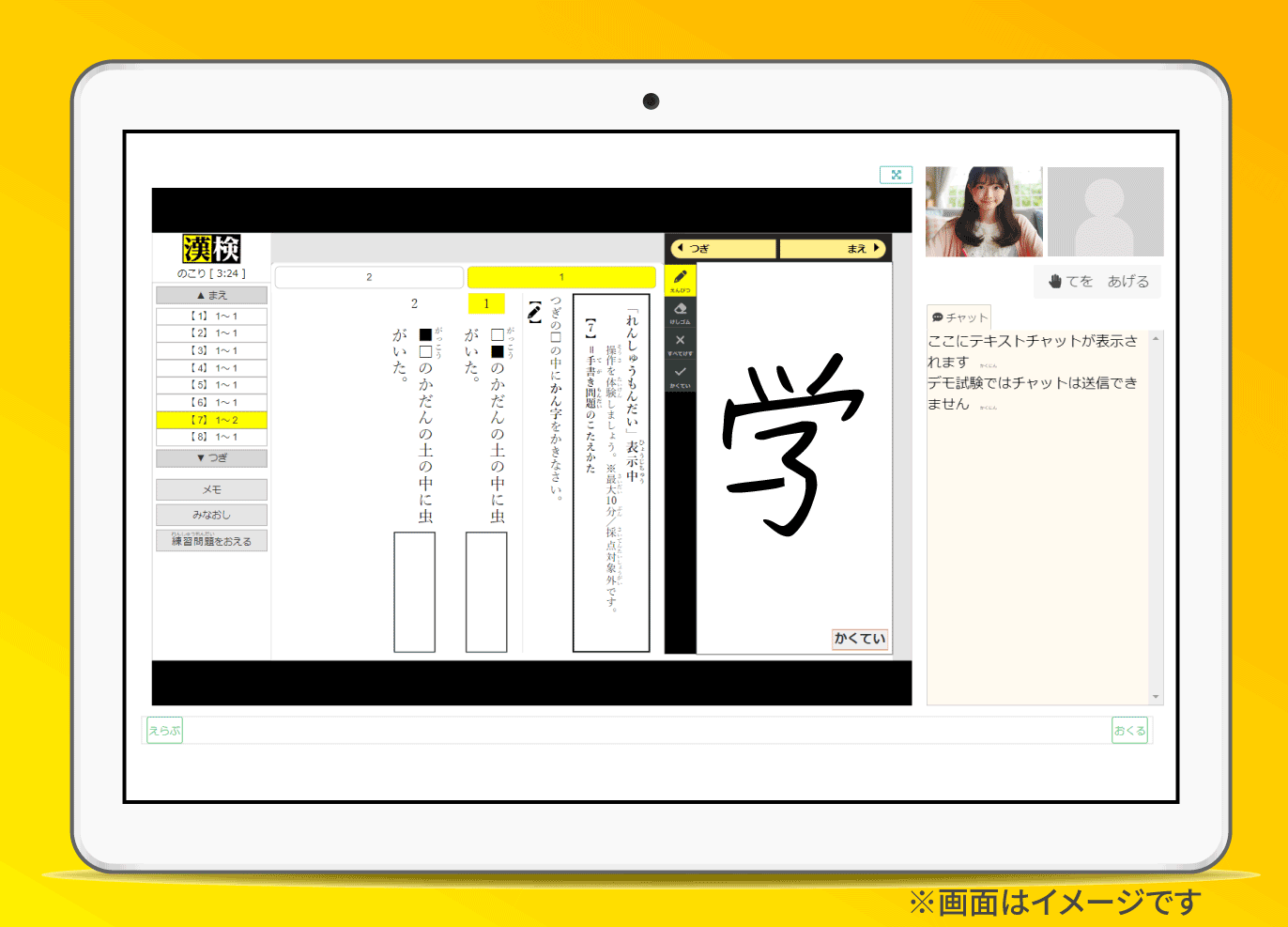

今でこそ広く認知されていますが、2002年時点でCBT試験は国内で珍しく、検定業界で、手書き解答に対応したCBT化は漢検が初となります。当時の漢検CBTの仕様では、申し込みから受検までをシステム上で実施できるようになりました。中でもこだわった点は、タブレット端末を使用して手書きで解答できるようにしたことです。漢字能力とは読み書きなど多角的な観点で評価すべきものだと考えていたため、手書きは欠かすことのできない要素でした。

なお、結果通知は郵送で行っていました。当時の漢検CBTは、あくまで紙で受検していたのをパソコンで受検できるようにした、という状態にとどまっており、デジタル化に向けて考慮しきれていない部分がありました。つまり、本当の意味でのCBT化はできていなかったのです。

【協会自身でCBT試験を運営していた中での課題】

CBTS:

試験運営をされる中での課題はありましたでしょうか?

協会様:

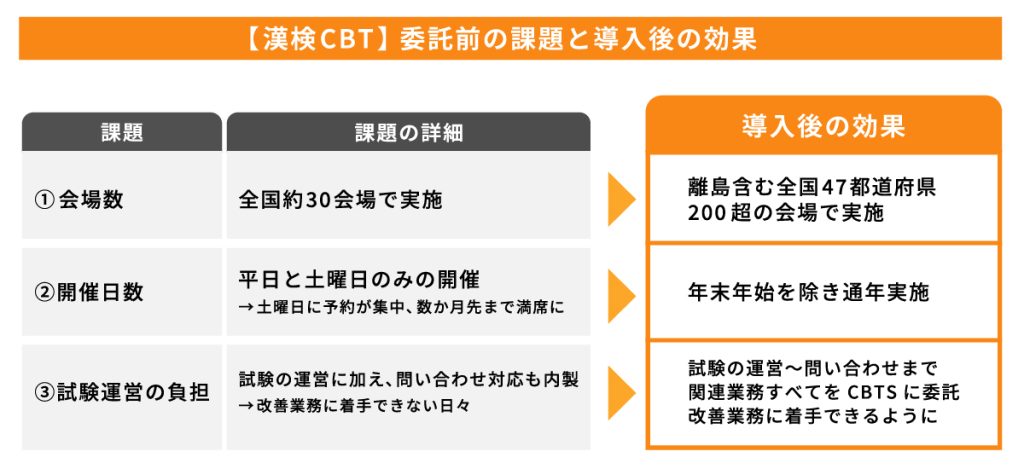

はい。運営を続ける中でいくつかの課題が見えてきました。具体的には以下の三つです。

まず、会場数の少なさが挙げられます。当協会で運営していた頃は、CBTの試験会場は約30会場程度に留まっていました。その理由として、試験会場の手配や試験で使用するタブレットの管理など、試験運営に関わるすべてを当協会職員で対応していたこともあり、この会場数が限界でした。PBTに比べ試験会場の選択肢は広がったとはいえ、カバーできていない地域も多く、受検者の受検にかかる移動時間や交通費など物理的なハードルが課題でした。

次に、予約の取りづらさがあります。当時、試験は平日と土曜日のみ開催していました。漢検受検者のボリュームゾーンである学生は、平日は学校があるため必然的に土曜日に予約が集中し、数か月先まで予約が満席となっていることが常態化していました。特に首都圏はその傾向が強かったと思います。

三つ目は、試験運営にかかる負担です。CBT試験の実施・運営はもちろんですが、問い合わせについても当協会職員が交代で対応していました。試験を実施することで手一杯で、なかなか試験の改善といった部分に取り組むことができず、歯がゆい日々でした。

【委託先にCBTSを選んだ理由】

CBTS:

そのような背景から、CBTの委託を検討することとなったのですね。委託先の選定にあたっては、それら課題の改善が見込めることの他に、重視されていた要素はあったのでしょうか。

協会様:

こちらもまた大きく三つあります。

一つは、システムの柔軟性です。当協会のCBTは、タブレットを使用しての手書き解答という独特な試験仕様を実現する必要があり、それを可能にする柔軟なシステム開発力が必須条件でした。

二つ目に、団体対応が可能であることです。学校や学習塾といった団体とのお付き合いがありますので、団体で受検できる機能が必要でした。

三つ目は、検定業界をともに盛り上げるパートナーになる、ということです。試験の主催者と委託先、というだけでなく、共に手を携えて検定業界を盛り上げていくことのできる、共存共栄のパートナーを探していました。

検討にあたり、もちろんCBTS社野口代表を始めご担当の皆様と対話を重ねました。CBTS社の技術力であれば、当協会の要望を十分に満たし、検定業界、ひいては日本の教育の未来を明るいものとしたいという想いを共有できると確信しました。

このようにシステムの開発力と”パートナー”の両面で当協会の希望を満たしていたCBTS社にお願いをすることとなりました。

【CBT委託後の所感】

CBTS:

実際にCBTを委託いただいての所感を伺えますか。

協会様:

非常に満足しています。具体的には、先ほどの課題に対応する形で二つあります。

まず、受検機会が拡大したことが挙げられます。CBTS社に委託したことで、試験会場が従来の地域を限定した約30会場から、離島含む全国47都道府県をカバーした150会場にまで大きく拡大しました。2025年3月時点では200会場を超え、最近では小笠原諸島の父島にも開設されたようですが、日々試験会場網の拡大に注力されていることが伺えます。さらに実施スケジュールについては、年末年始を除き通年で実施できることとなり、受検機会は各段に広がりました。

また、当協会の運営負担も大きく軽減されました。これまで当協会職員で行ってきた試験会場の手配やタブレットの管理、問い合わせ対応といった関連業務すべてをお任せできました。本来、主催団体として注力すべき改善業務に時間を割くことができるようになり、これが後々の漢検オンラインの検討に繋がる流れになるのですが、良い循環が生まれています。

▲漢検CBTの受検イメージ

CBTS:

ありがとうございます。

漢検オンラインについて

【検討のきっかけと課題】

CBTS:

2023年から漢検オンラインが開始されました。漢検オンラインを立ち上げた背景についてお聞かせください。

協会様:

PBT、CBTで試験を実施する中で、かねてより「いつでもどこでも能力測定」というコンセプトを掲げ、試験方式の更なる充実化を検討していました。その推進力となったのが、文部科学省のGIGAスクール構想です。そして、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が結果としてオンライン化への後押しをしました。

GIGAスクール構想とは、文部科学省が2019年から推進している、小中学校の児童・生徒一人一人に一台の端末と高速通信ネットワークを整備する計画です。この構想により、教育現場におけるICT環境が急速に整備され、オンライン学習やデジタル教材の活用が進みました。

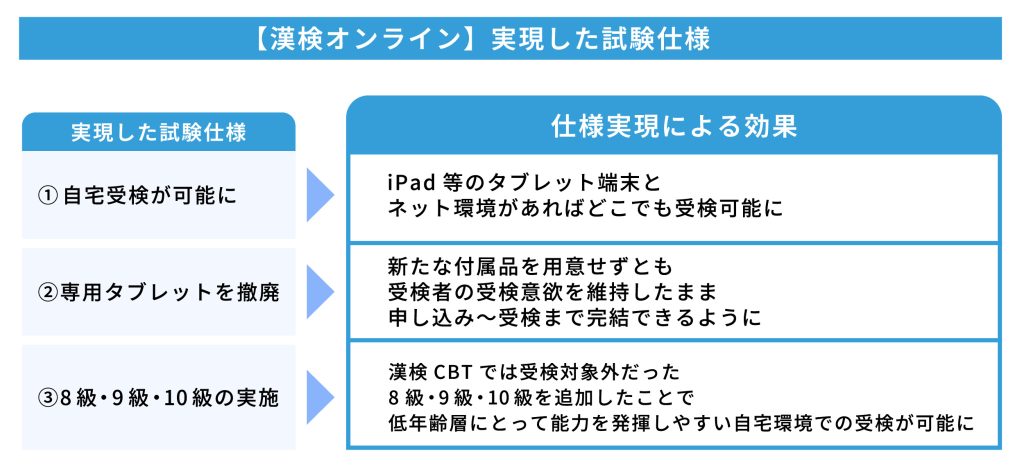

コロナ禍において集合型試験の実施が困難となる中、オンライン試験の導入は喫緊の課題でした。協会内でも様々な意見がありましたが、感染症対策と受検者の利便性向上のため漢検オンラインのリリースを決断しました。試験仕様については上述のコンセプトをもとに、できる限り受検意欲を削ぐことなく、申し込みから受検までをスムーズに終えられるよう検討しました。例えばCBTでは専用のタブレットを使用していましたが、オンライン試験での使用は郵送等の工数を考慮すると現実的でなく、かつ初めて受検される方にとってストレスに感じられる要因になり得ます。そのため、専用タブレットを使用せずとも手書き解答できる別の手段を講じる必要がありました。

【漢検オンラインリリース後の所感】

CBTS:

リリース後の所感をお聞かせいただけますでしょうか。

協会様:

まず、自宅での受検を実現できたことを本当に嬉しく思います。第一段階として、2023年にiPadやクロームブックといったタブレット端末で受検でき、通い慣れた塾や学校で受検する団体受検方式からスタートしました。その後順調に受検者数も推移したため、2024年度より個人受検も開始することができました。CBTで全国250以上の試験会場があるとはいえ、自宅で受検できる利便性は非常に大きいです。

また、漢検オンラインで実現できて良かったこととして、8級、9級、10級の実施があります。冒頭で受検者層の低年齢化について触れましたが、該当級についてはPBTよりもオンラインのほうが低年齢層の受検者割合が大きいことが分かっています。これは、自宅でリラックスしながら受検できることや保護者の方の負担が最小限であるといった、これまでの試験方式にない特徴が受検者のニーズを上手く捉えることができたためと考えています。

低年齢層の受検者に限らずですが、人それぞれ能力を発揮しやすい環境は異なりますよね。受検者自身の要望に合わせて受検いただける選択肢を用意でき受検者の多様なニーズの一つに応えられたと感じています。

▲漢検オンラインの受検イメージ

CBTS:

ありがとうございます。

漢検PBTについて

【PBT申込システム委託前の課題】

CBTS:

2023年には漢検PBT(個人受検)の申込部分についてシステムを提供させていただいています。システムのご提供以前はどのような課題があったのでしょうか。

協会様:

大きく三つの課題がありました。

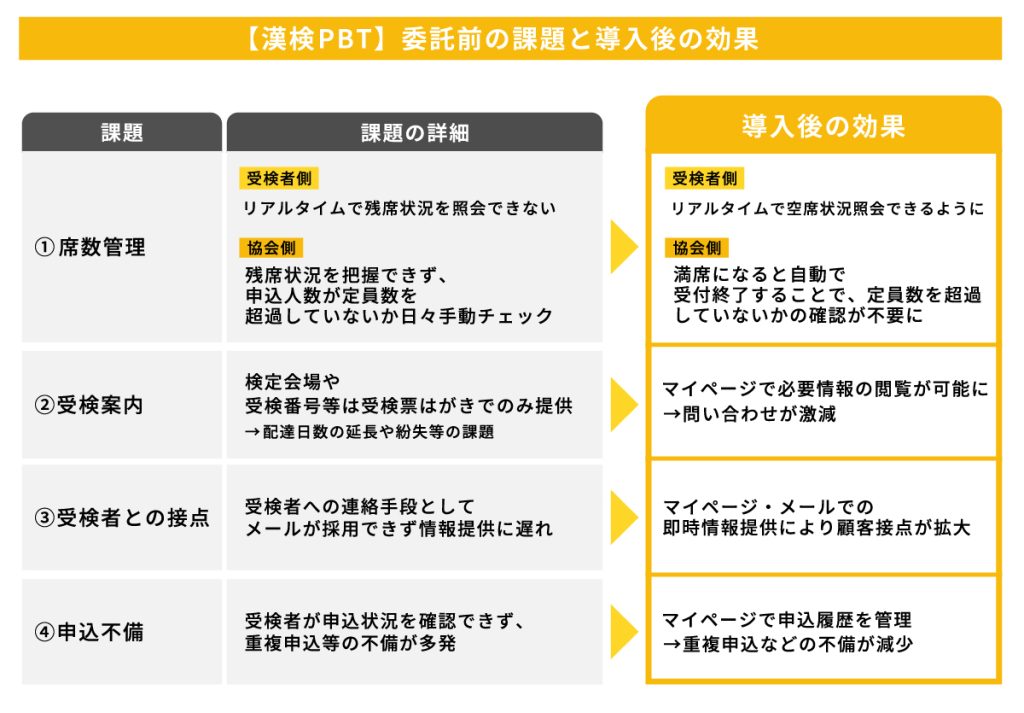

まず一つ目は定員管理についてです。以前使用していた申込システムには、受検地区ごとの定員数を管理する機能がありませんでした。そのため、協会職員が毎日申込状況を確認し、申込人数が定員数を超過しそうな地区については、満席になる前に申込受付を終了せざるを得ませんでした。このため、会場に残席を余して申し込みを締め切ってしまうことも儘あり、漢検受検を希望する方の機会損失が発生していました。

二つ目に受検者への情報提供のスピードについてです。受検者への試験会場情報のご案内は、受検票のはがきの発送をもって行っていたため、受検者は受検票のはがきが届くまで試験会場を知ることができない状況でした。さらに、昨今の郵送事情により、受検票のはがきが受検者の手元に届くまでの日数も長くなっており、「受検票が届かない」「もっと早く試験会場を知りたい」といった問い合わせも多数寄せられていました。

三つ目は受検者との連絡手段についてです。従来の申込システムでは、メールアドレス入力は必須ではなかったため、受検者との連絡はメール、郵送、電話など様々でした。そのため、緊急時の連絡や、試験に関する情報提供をタイムリーにメールで行うことが難しく、また顧客接点もあまり持てていない状況にありました。

【PBT申込システム導入後の所感】

CBTS:

申込システム導入後の所感をお聞かせいただけますでしょうか。

協会様:

一つ目に、リアルタイムでの情報照会により顧客利便性が向上しました。マイページ上で試験会場の空席状況をリアルタイムで確認できるようになったため、受検者は安心して申し込みができるようになったと思います。また、引き続き受検票のはがきの郵送は行っているものの、マイページ上での試験会場等の情報掲載が可能となったことで、必要な情報は受検票のはがきの到着を待たずにすべてマイページで確認できるようになりました。同時に、申込システムの操作に関する問い合わせについてはCBTS社のコールセンターにて土日祝日を問わず対応いただいており、協会のコールセンター部門も安定的に稼働できています。当協会への問い合わせの減少を実感するとともに、受検者の疑問を即時解決できることで漢検受検のモチベーション低下を防ぎ、申し込みから離脱してしまう事態も改善できたように思います。

二つ目に、申込方法の簡便化による不備の軽減があります。まず、申込締切日まで申込内容の変更やキャンセルが可能になりました。個人情報の修正はもちろん、受検地区や受検級も、当協会を介さず受検者ご自身で変更できるようになったのは大変ありがたいです。また、同一アカウントでの併願申込やマイページ上での申込状況の確認・変更ができるようになったことで、重複申込といった不備も削減できました。

三つ目に、情報の受発信が容易になったことによる受検者との接点拡大があります。CBTS社のシステムでは、受検者全員のメールアドレスをアカウント作成時に登録する仕様のため、メールで受検者との接点を持てるようになりました。また、マイページトップ画面や受付完了メールの内容を検定主催者側で修正できる機能があることにより、公開会場受検のルール変更など受検者全員に広く通知したい情報の周知が円滑にできるようになりました。

2024年度は公開会場での各級の検定時間を全面的に見直す変更があったにもかかわらず、全国的にトラブルなく終えられたのは、CBTS社のシステム機能によるところと受け止めており、申し込みだけではなく検定実施の面でも非常に役立っています。

また、受検者全員のメールアドレスをアカウント作成時に登録いただく仕様になったため、協会コンテンツの情報提供や次回の試験のご案内など、メールで受検者との接点を持てるようになったのも非常に役立っている部分です。

▲マイページトップのお知らせイメージ

時代に寄り添い、進化し続けていきたい。

CBTS:

今後の展望についてお聞かせください。

協会様:

「いつでもどこでも能力測定」というコンセプトで、CBT、PBT、オンラインといった手段は概ね揃ってまいりましたが、プロセスや結果通知についてはまだまだ進化させられる余地があると考えています。時代の変化に合わせて改善し続けていきたい。そのために、CBTS社には引き続きお力添えいただき、より良い漢字学習、ひいては生涯学習といった日本の教育の未来に貢献できるよう尽力していきたいと思います。

CBTS:

貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。